はじめに

よくサッカーのゲームの場面で指導者の方々が選手に対して

「考えろ!!」

「考えてプレーしろ!!」

「○○!!もっと考えろ!!」

と指示を出している姿をよく目にします。

この場合に考えられるパターンとしては3つです。

1.選手自身は考えているが、指導者が考えていない

2.指導者が試合で必要となる【判断】を含むトレーニングを日々できていない。よって選手は考えられない。

3.選手も指導者も本当に何も考えていない。(これはあってはならない)

今回は大前提として【3】はないと信じて、1,2について解説していきたいと思います。

選手は考えているが、指導者が考えていない

監督が罵声のように【考えろ!!】と指示を出す。

その度に選手は戸惑った表情を見せていることが多いような気がします。

逆に選手達からすると

「こっちも考えているんだけど・・・」

という感じの顔つきをしていますよね。

選手たちは口には出しませんが「何を考えればいいのだろうか??」と頭から「吹き出し」が出ている場面をよく見ます。

指導者の方々は一体何を考えさせようとしているのでしょうか?

私はその場面を目にするたびに、数学の授業を思い出します。

先生が生徒に公式を教えずに「問題を自分の力で解いてみろ!」と言っているような気になってしまいます。

考える材料は与えているのだろうか??

ここで指導者の方がかんがえないければいけないのは、【考えろ】のコーチングが多ければ多いほど、日頃のトレーニングから考えるということが落とし込まれていないということです。

そしてそれは、紛れもなく指導者の責任です。

これが【選手は考えている(考えようと努力している)が、指導者は考えていない】という状態になります。

またこのような指導者の方のコーチングを聞いているとランダムコーチングになっている方が多い気がします。

外から見ているコーチは正直選手のアラを探そうと思えばいくらでも探せます。

サッカーはミス前提のスポーツです。

あのメッシでさえも、マラドーナでさえもミスをします。

このミスに対しての後付けはいくらでもできます。

「考えろ」というセリフはとっても使いやすい言葉。

選手たちに「考えろ」と指示を出すことで、監督をやってる感もでますし(笑)

指導者が【判断】を含むトレーニングを構成できていない=選手は考えられない。

実は以前、私も「考えろ」と言っていたことがありました。

しかし、いくら試合中に「考えろ」と連呼したところで選手の様子が一向に変わってこない。

結局試合では、練習でやってきたことしか発揮されないわけです。

つまり「練習の姿」が「試合で発揮されている」という状態です。

ここで質問です。

練習は誰が考えるのでしょうか?そうです。指導者・監督ですね。

これこそがまさに

【指導者が試合で必要となる【判断】を含むトレーニングを日々できていない。よって選手は考えられない。】

という冒頭で紹介した3項目の2つ目の状態です。

冷静に考えれが考えるほどやはり選手に考える「材料」を提示していなかったな…と皆さんも振り返る習慣はあるのではないでしょうか?材料をしっかり与えていない自分に気づいた時から、「考えろ」のコーチングを私は辞めました。

考えさせる、判断させるためにはある程度の情報が必要である。

材料とは

・サッカーの原理原則

・攻守の原則

・戦術

・チームの決め事

etc…

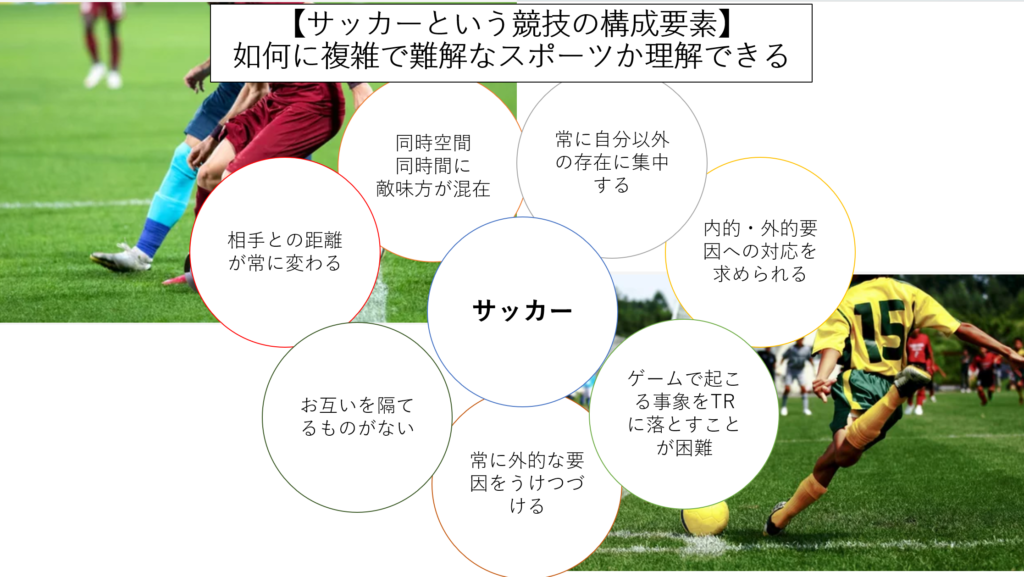

そしてサッカーという競技を構成している要素はとても複雑です。

以下の図をご覧ください。

1.同時空間・同時間に敵味方が混在する

2.相手との距離が常に変わる

3.お互いを隔てるものがない

4.つねに外的な要因を受け続ける

5.ゲームで起こる事象をTRに落とすことが難しい

6.内的・外的要因への対応を求められる

7.常に自分以外の存在に集中する

理想で言うと、サッカーのトレーニングにおいては上記のような複雑な状況が常に入っていることが必要だと考えています。試合の臨場感とは程遠い練習をしていても「考える力」は絶対見みにつきません。

そして、その基準と材料を与えることが指導者の役割だと考えています。

補足資料ですが。以下に「サッカーの目的・攻守の原理原則」のリンクを添付しておきます。Laboで人気の記事になりますので是非ご購読ください。

さて、もっと細かく言うと、自分の持ち味、チームの持ち味、相手のポジション、相手の状況、ボールの状況、味方のポジションなどなど・・・サッカーのゲームでは頭がパンクしそうになるくらい考えることは多いです。

それを一言「考えろ」で済ましてしまうのは、そもそもその指導者自身が「考えていない」ということになるのではないでしょうか?

もちろん整理をした中で「考えろ」と言っている指導者の方々はたくさんいます。

それはその前後のコーチングを聞いていればわかります。

そして練習をみればもっと明らかです。

自らの戒めにもなりますが、指導者がしっかりと「考えた」状態で事前のコーチングや判断材料を与え、トレーニングを構成することが重要です。

その前提があって、初めて選手は「考える選手」になります。

コメント