はじめに

みなさんはサッカーで「ランニング」という言葉を聞いてどのようなことを思い浮かべますか?

まず最初に、近年当たり前のようになっているサッカー界の「データ活用」に少し触れておきましょう。GPSを背負ったベストを着て試合や練習に臨む選手たちの映像を目にしたことがある方は多いと思います。あのようなデバイスを使うと、チームの総走行距離や選手個人のトップスピード、何回スプリントしたかなど、従来よりもはるかに詳しい情報が集まります。チーム全体のコンディショニングや、特定の選手の疲労度を測るうえで、この数値情報は大きな助けとなるでしょう。実際、プロクラブや大学サッカー、さらには高校やユースレベルでも導入が進み、練習の強度管理に活用されています。

しかし、こうした定量的なデータをいくら集めても、「実際にピッチでどのように走るか?」という視点をおろそかにしてしまうと、宝の持ち腐れにもなりかねません。データはあくまで客観的な指標であり、それをどう活かすかは現場の工夫次第です。たとえば「今日の試合で君は11キロ走ったよ」と伝えたところで、「どう走ったか?」が分からなければ次の改善策は見えてきません。そこで重要になるのが、「コース」「角度」「タイミング」を中心に、実際にプレーを振り返りながらランニングを分析する方法です。

もちろんロナウド選手やムバッペ選手、日本代表でいうと前田選手のように爆発的なスプリント能力で勝負をするタイプの選手もいれば、長友選手みたいにサイドバックからアップダウンを繰り返すスタミナタイプの選手などさまざまなタイプの選手がいます。

これらの能力はアスリート能力が高くないと自分ごととしてはなかなか考えることはできませんが、「歩きながら突然全力で走り出す」「ウェーブして膨らんで走る」「斜めに走る」「むしろ止まる」みたいな表現であれば足の速さは特に関係なくなってきませんか?要はランニングにも「コース、角度、タイミング」があり、そこを意識しておくだけで格段にプレーは良くなっていきます。

走るコースを変えるだけで劇的に得点が取れるようになったというケースも実際にあります。

以降は具体例を紹介していきたいと思います。

直線だけがランニングではない――ウェーブと膨らみ

サッカーでサイドの選手がボールを持ち、味方のFWにパスを出そうとするシーンを想像してみてください。多くの場合、FWは相手ディフェンダーの背後に飛び出すために走り出します。

しかし、ここで「一直線のランニング」が、実はゴールを奪うには遠回りになることも多いのです。たとえば真っ直ぐ走ると、受けたときに相手ゴールに背を向けた体勢になりがちになります。

もちろんポストプレーやサポートを待つ意図があるなら問題ありませんが、よりゴールへ直結したいなら、コースを少し「膨らませる」だけで状況は変わります。いわゆるウェーブするように走り、少し弧を描いて動くだけで、受ける際にゴール方向を向きやすくなり、次のプレーが格段にスムーズになるのです。

これは足の速さがそこまで優れていなくても実践可能な方法です。むしろ、スピードで相手を抜き去るよりも「どのルートで走るか」に工夫を凝らしたほうが良い場合もあります。指導者としては、「真っ直ぐ走るだけじゃなく、一度外へ膨らんでみよう」「トップスピードになる前に緩急をつけてみよう」といった声掛けをするだけでも、選手は立ち止まって考えるきっかけを得られます。そして、この「考えて走る」という姿勢こそが、試合での創造的なプレーを育むのです。

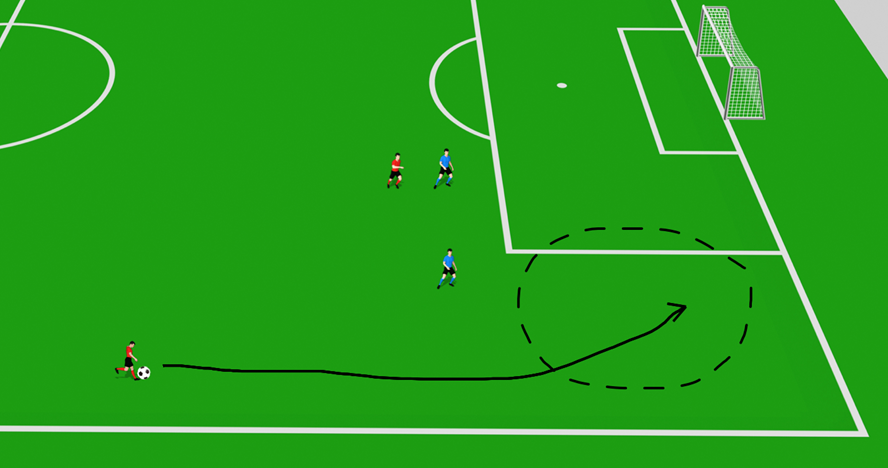

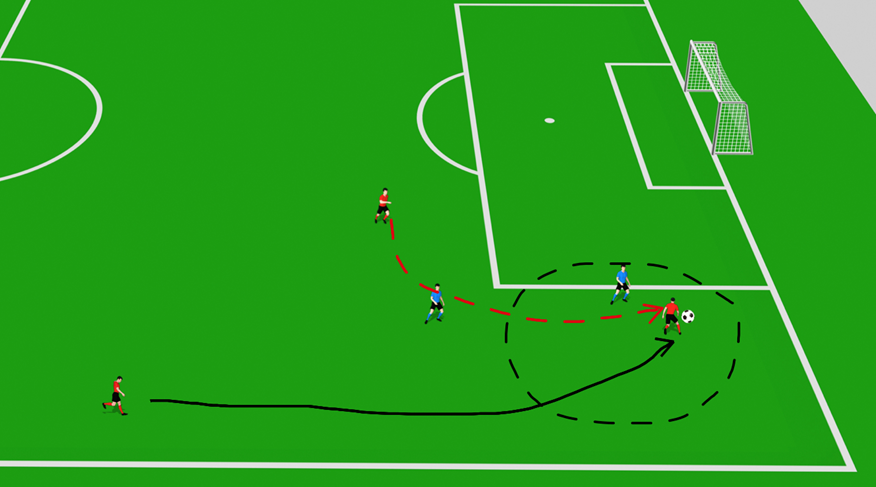

例えば、このようなサイドでボールを持った選手から相手の背後でボールを受けようと走り出します。このような場面はよくあると思います。そしてよく見るランニングのコースはというと下記の図のような形です。

このように直線的にランニングをしてしまうと、

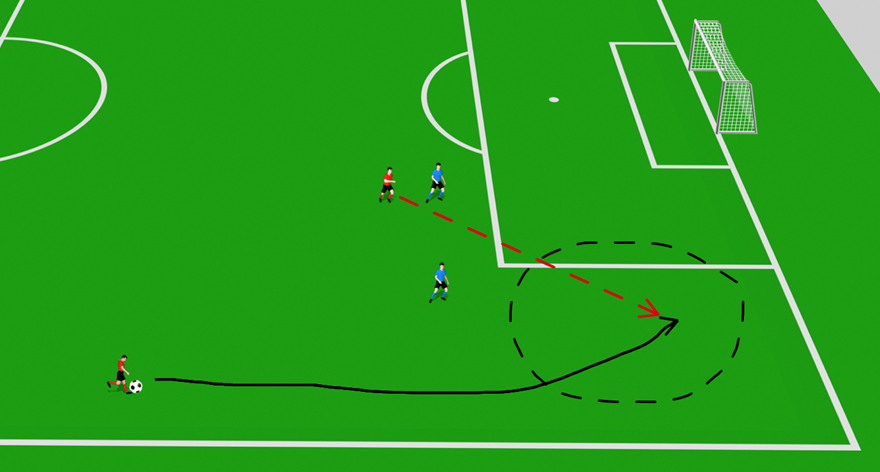

行きたいゴールに背を向けてゴールから離れていってしまいます。これはここで起点を作りサポートに来た前向きな選手を使うというポストプレーがメインであれば特に何もいうことはありませんが、よりゴールに向かうためにはランニングのコースを少し変えるだけで状況が変わっていきます。それが下記のようなランニングコースです。

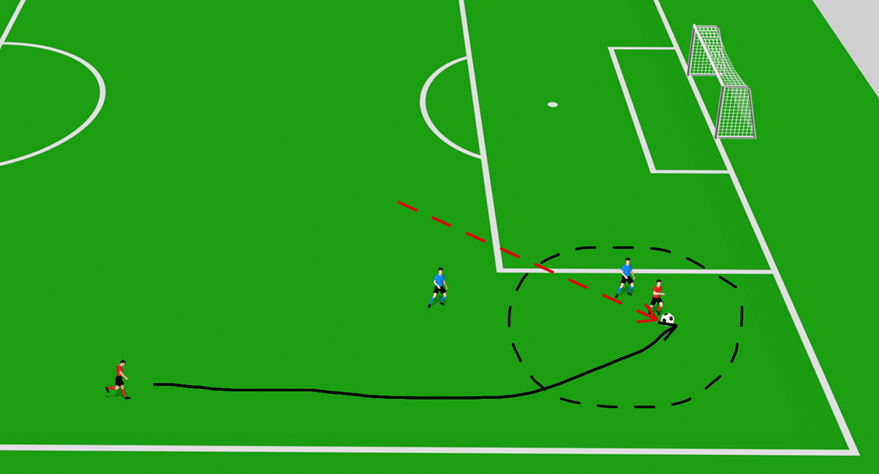

直線的な動きではなく少し膨らみを持ってウェーブしながらランニングします。すると、

後ろ向きで受けるというよりは先ほどと比べるとゴールに向かってプレーすることができます。(もちろんこれはイメージですのでこんなにうまくいくわけがないというご意見問題ありません。)

このようなフリーランニングの方法を知っておくだけでもプレーは変化します。今はコースの説明でしたが、ここにはいつ走り出すか?といったタイミングが必要になってきます。もちろん最初はゆっくり走っておいてからトップスピードになるといった強弱も必要になってきます。

ではもう一つ。

角度を変えるランニング――相手の「矢印」をずらす

次に、ボールを受けるときに「角度を変える」という考え方をご紹介します。たとえばDFの背後へスルーパスを狙う場面。足の速い選手であれば、正面からDFに走り勝負を仕掛けても突破できるかもしれません。

しかし、必ずしもスピード勝負に持ち込む必要はないのです。もし相手DFが食いついてこなければ、そのまま背後へランニングしてパスを受ければいい。逆に相手が慌ててついてくる場合は、そこからさらに角度を変えて、DFの視界から一瞬外れるように走り込んでみる。こうすることでDFの「矢印」を逆手に取り、背後を突きやすくなります。

この「相手の矢印」を読むという考え方は、ランニング以外のプレーにも通じる非常に便利なキーワードです。例えば、相手がこちらに体を向けているときは、相手の正面から突くのではなく、あえて視界の外から入ってみる。相手がマークを外しづらい体勢になるように、一瞬止まってから逆を突く。こうした細かな駆け引きの繰り返しがサッカーの醍醐味でもあります。

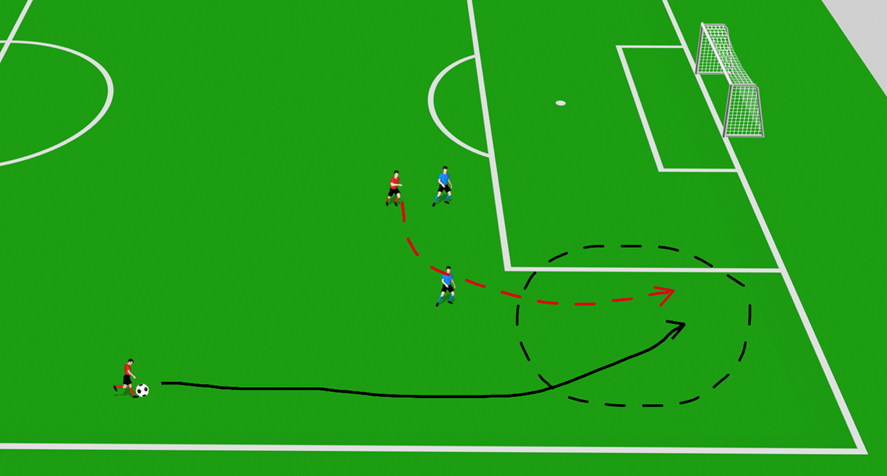

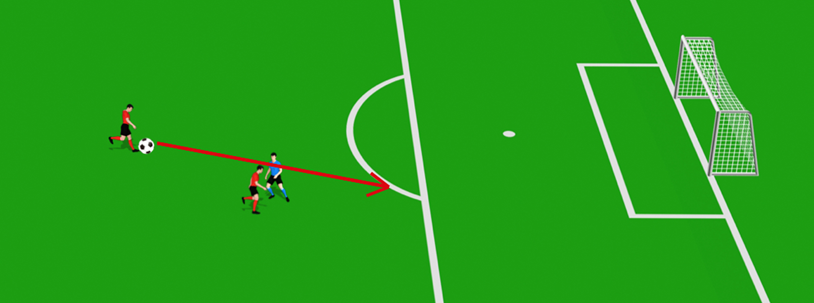

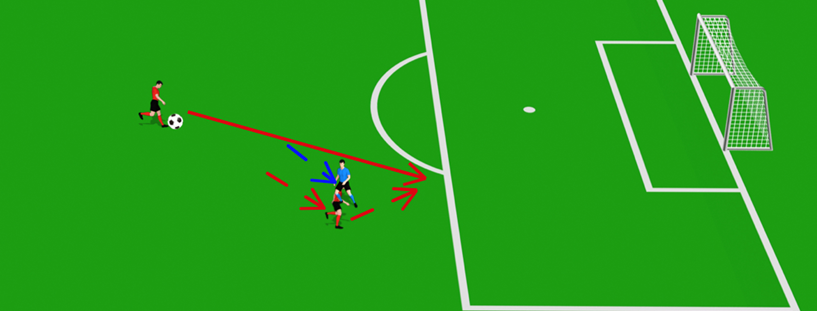

例えば相手の背後でスルーパスを受けようとする場面。このままでもスピードのある選手は突破できるかもしれませんが、より確実に背後を取るためには、

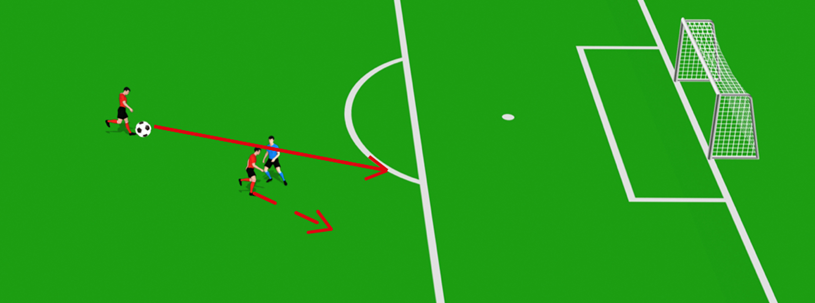

少しランニングの角度を変えます。相手がついてこないので下がるのであれば、そのままランニングしてボールを受けます。

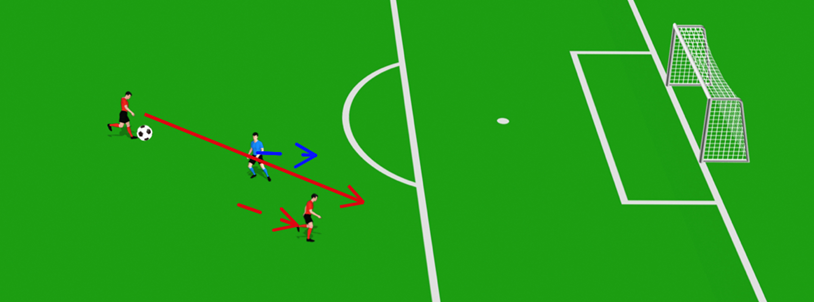

相手がついてくるのであれば、下記の図のようにさらに角度を変えて相手の背後でボールを受けます。

このようにランニングによる駆け引きもサッカーの楽しさです。単純に足の速い選手だけが活躍するわけではありません。私はこのようなランニングのことを相手の「矢印」の逆を取るという言い方をしています。

この相手の「矢印」という表現はランニング以外でもよく使用する言葉ですので他の場面においてのものもまた書いていきたいと思います。今回はランニングについて書いていきました。「走る」という動作にもいろいろを変化させることができる部分が多いですね!私も引き続き学んでいきたいと思います。

コメント