はじめに

サッカーには、攻撃(オフェンス)・攻守の切り替え(ネガトラ)・守備(ディフェンス)・そして再び守攻の切り替え(ポジトラ)という4つの局面が存在します。

特に重要なのが“トランジション”の局面です。トランジションとは、守備から攻撃、あるいは攻撃から守備へと瞬時に切り替わるタイミングを指し、ほんの数秒の間で攻守がめまぐるしく入れ替わるサッカーの本質を捉えた概念でもあります。

トップレベルの試合では、このトランジションをいかに制するかが勝敗を大きく左右するとことは事実です。またプロのみならず育成年代の指導現場でも、高い意識をもって取り組む必要性がますます高まっています。

今回は、11人制・8人制を問わず、あらゆるカテゴリーで応用しやすいトランジションの基本的な考え方と、具体的なトレーニング方法について整理していきたいと思います。この理解を深めていただくことで、チーム全体のトランジションに対する連動性を高め、試合中の攻守切り替えをより効果的に行えるようになるはずです。

トランジションでは、選手一人ひとりのわずかな判断の違い・遅れによって攻撃機会が減ったり、失点のリスクが増えるため、普段のトレーニングから意識しておくことが極めて重要になります。

実際の試合では、攻撃が切れた瞬間(たとえシュートやタッチラインを割るようなセットプレーであっても)にすぐ守備へ意識を切り替えたり、逆に守備で相手からボールを奪取した瞬間に攻撃へ転じる場面が何度も生まれます。

そうした一連の切り替えをすばやく迅速に行うためには、チームとしてどのようなプレーモデルを優先すべきかをあらかじめ共有しておくことが不可欠です。たとえば、守備から攻撃(ポジトラ)への移行時には、カウンターアタックで一気に相手陣地を突くのか、あるいは後方からボールを保持しポゼッションを確立しながら前進するのか、といった方向性が考えられます。具体的な状況を見極め、選手たちが判断を迷わず下せるように共通認識・共通言語を持つことがポイントです。

このように、トランジションは大きく「ポジティブトランジション(守→攻)」と「ネガティブトランジション(攻→守)」の二種類に分類できます。ポジティブトランジションでは、相手の守備陣形が整う前に速い攻めを仕掛けられるかどうかが勝負のカギとなり、数的優位を作り出せれば有利に攻撃を展開しやすくなります。しかし、焦って攻め急ぎすぎると、奪ったばかりのボールを再び失ってしまうリスクも高まるため、“攻撃を仕掛ける”のか“いったん保持して落ち着く”のかをチーム全体でしっかり見極めることが重要です。

一方、ネガティブトランジションは、攻撃が途切れた直後に即時奪回を試みるのか、それともブロックを作って相手のカウンターを封じ込めるのかを判断する必要があります。

ここで、指導者は「どの選手がいつプレスをかけに行くのか」「後方の選手はどうカバーするのか」といったことを明確に示しておくことが大切です。チーム内で意図がずれていると、結果的に間延びやスペースの放置を招き、相手に攻め込まれる原因となってしまいます。

どのタイミングでどちらのアクションを選択すべきかを常に意識させる必要があります。たとえばポジトラであれば「相手のプレスの強度はどうか」「前線に走り込める味方がいるか」を確認し、ネガトラでは「今すぐ奪える位置関係にあるか」「相手の速攻を防ぐために必要な人数が後方にいるか」を見極める、といった具体的な判断基準を身に着けさせる必要があります。

こうした的確な判断を繰り返し練習することで、試合本番でも迷いなくプレーできるようになるはずです。 トランジションの考えを深く理解し、チーム全体で同じプレーモデルを共有することで、攻守両面においてより高いパフォーマンスを発揮するプレーが可能となるでしょう。

このようにポジティブトランジションもネガティブトランジションも大きく分けると2面性がありあります。この2面制を理解し、どちらを選択していくかを判断していくことが大切です。

トレーニング紹介

次にこのトランジションを反復していくトレーニングを紹介します。

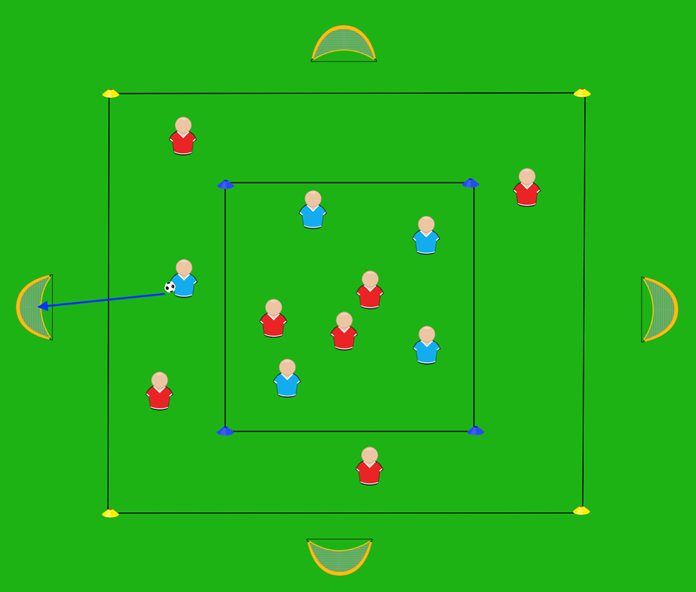

トランジション「5vs3〜7vs5」

大きなグリッドの中に小さなグリッドを作ります。最初に小さなグリッドの中で青チームが5人でポゼッションを行います。

これより先を読むには【有料会員登録】を済ませてください。

*このページ区間はすべての会員様に常に表示されます*

コメント