はじめに――「幅を取る」ことは本当に正解か?

サッカーを指導するうえで、「幅を取れ!」という声かけは非常に一般的です。特に4バックのシステムであればサイドバック(SB)やサイドハーフ、ウイングといった選手たちに向けて、攻撃を大きく展開するためにタッチライン付近まで広がるよう求めることがよくあります。3バックであれば、サイドのCBやウイングバック(WB)が「幅を取る」役割を担うケースが多いでしょう。

この「幅を取る」ということは、一般的には、ピッチを広く使い相手の守備ブロックをワイドに引き伸ばすことで、中央や逆サイドに生まれるスペースを有効に活用しようという意図が込められています。

しかし一方で、ナーゲルスマン(ドイツの若手名将)などのように、あえてピッチを狭く使うアプローチを取る指導者やチームが存在するのも事実です。「幅を取る」こと自体は決して絶対的な答えではなく、「いかにスペースを有効に使うか」という視点が本質だといえます。

今回は特に4バックのSB、3バックのサイドCB(ハーフディフェンダー、HD)やウイングバック(WB)といった選手たちが、なぜ「幅を取る」ことを求められ、その際にどのようなポイントや注意点があるのかを、整理していきます。

4バック

3バック

「幅を取る」ことの目的

サッカーにおける「幅を取る」最大の目的は、相手の守備を横方向に広げることにあります。相手のコンパクトな守備ブロックをワイドに引き伸ばすことで、以下のようなことが期待できます。

- 相手のギャップをつくパスが通しやすくなる

幅を取ることで、相手DF同士の連携にズレが生じやすくなります。すると、ディフェンダー間に生じたギャップへパスを通す機会が増え、チームとして攻撃の糸口をつかみやすくなります。 - ギャップが広がることで、相手の守備ラインを超えるパスが通しやすくなる

サイドに広がった選手に相手DFが引き寄せられると、結果としてディフェンダー同士の間隔が微妙に広がります。そのスペースを縦や斜めにパスで突くことで、相手最終ラインの裏に出るボールや中盤と最終ラインの間を狙うボールなどが通りやすくなります。 - 相手がコンパクトな守備を維持するのが難しくなる

相手からすると、サイドまでしっかりケアしたい一方で中央も固めたいというジレンマが生じます。攻撃側がピッチを大きく使うほど、相手守備が横方向に引き伸ばされてコンパクトさを保ちにくくなるため、より崩しやすい状況を作り出せます。

実際、多くの指導現場では「タッチラインを踏め!」と指示を出しながら、サイドに張る選手を強調してきた歴史があります。4バックであればSBやSH、ウイングの役割。3バックならサイドCB(HD)やWBがその役割を担うことが多いでしょう。このように「幅を取ること」は、攻撃原則の中でも頻繁に目にするテーマです。

「幅を取りすぎる」リスク――プレーエリアを潰す落とし穴

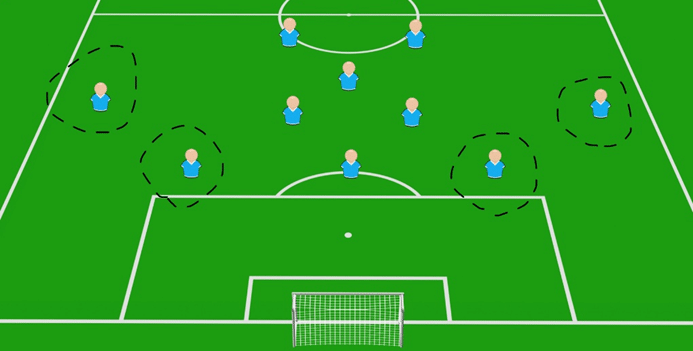

一方で、「幅を取る」という言葉だけが独り歩きしてしまうと、選手が**“とにかくタッチラインまで走って張りつく”**という形になりがちです。以下の図をご覧ください。

まず始めに下の図を見てください。

これより先を読むには【有料会員登録】を済ませてください。

*このページ区間はすべての会員様に常に表示されます*

コメント