突然ですが、みなさんは普段どのようにトレーニングを構築していますか??

例えば、

「サッカーに必要なスキルを身につけさせよう」

「今のチームの課題はポゼッションだからポゼッションのトレーニングを考えよう」

「体力がないから走ろう、球際が弱いから筋トレをしよう」

「思い浮かばないからなんか良いメニューはないかなぁ」などなど・・・

指導者・コーチたちがそれぞれの経験や知識を活かしながら日々トレーニングを考えていると思います。

今回は私なりのトレーニングの構築方法をお伝えしたいと思います。

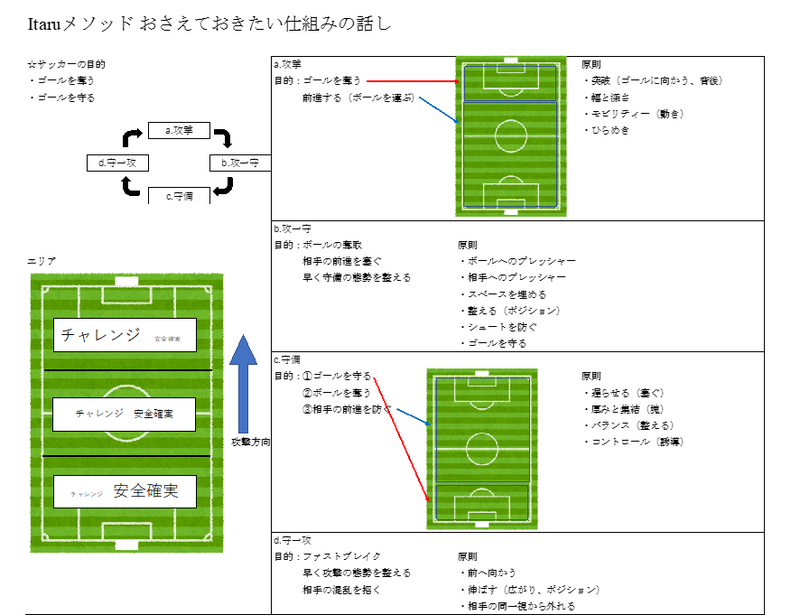

トレーニングを考える際に必ず押さえておきたいことを以下に示しておきます。

またより詳しく知りたい方は、「サッカーの目的・攻守の原理原則」をお読みください。

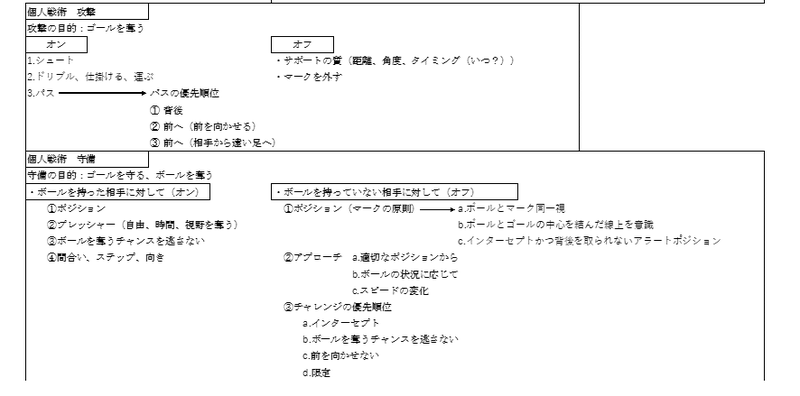

さらには個人戦術

こちらも必ず押さえておきたい要素です。

以下をご確認ください。

以上、ここまでは指導者が押さえておく必須事項です。

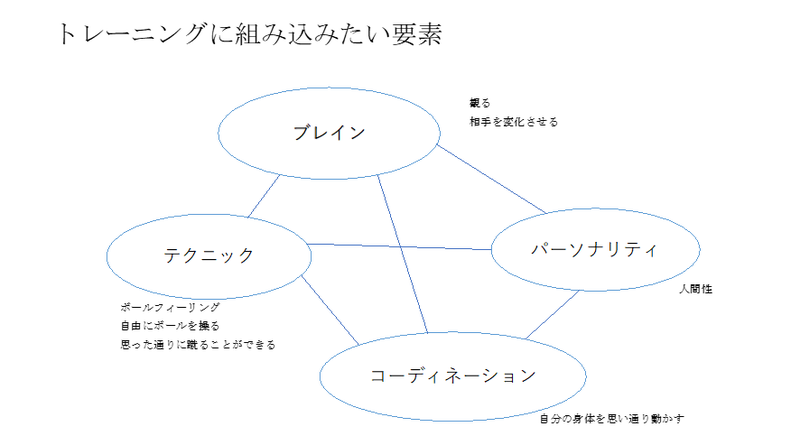

そして次に、トレーニングに組み込みたい要素としては、以下の図の4つが挙げられます。

この4つを刺激していくことが、より効果的なトレーニングを構築していくためには必須になってきます。もちろん年齢によっては各項目における重要性は変わってきます。

必要なことを確認したので、実際にどのようにトレーニングを構築していくかを見ていきましょう。

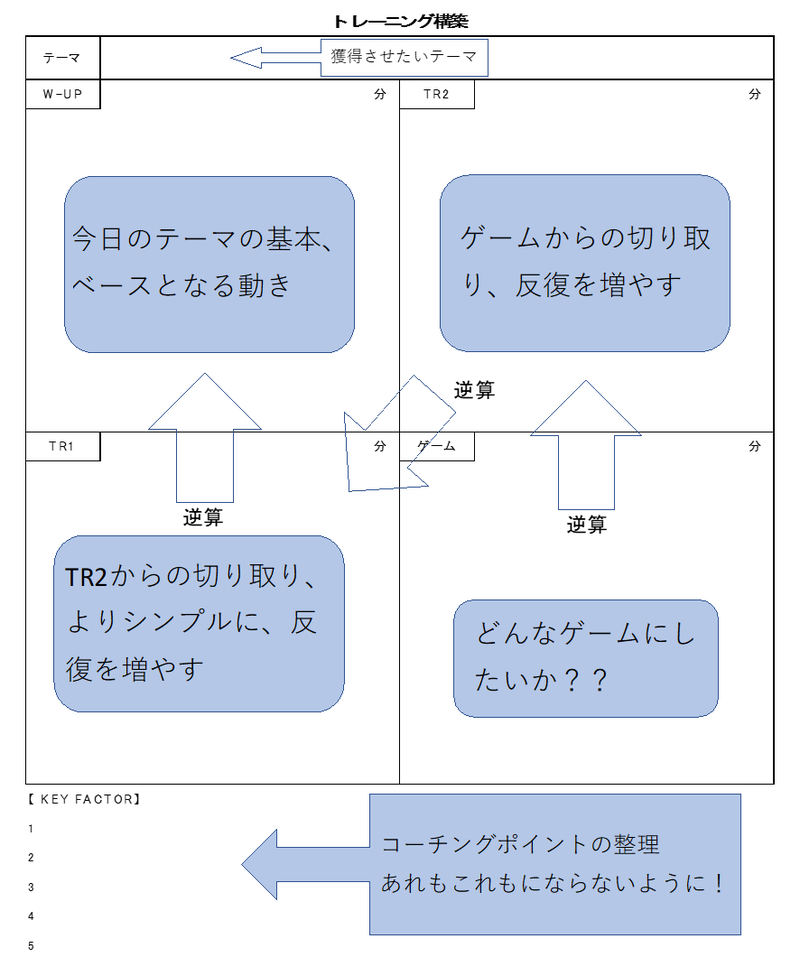

まず私がトレーニングを構築する際にはW-up、トレーニング1、トレーニング2、GAMEの4つのトレーニングを考えるようにしています。

選手の状態やスケジュールによってはトレーニング3を入れたり、W-upを①、②と分けて考えることもありますが、まずは最初に挙げた4つから考えていきます。

そして、もっとも大切なことは「テーマ」

今日のトレーニングは何を改善、もしくは何を獲得してほしいかを考えます。

要はトレーニングの「目的」です。

理想的には、トレーニング前にテーマの話をしないこと。

トレーニング終了後又はトレーニング中に選手たちが

「今日のトレーニングのテーマはこれだな」

と理解できる・し始めることが理想である。

何のためにトレーニングをしていくか、少なくともコーチが理解をしていなければ、「ただトレーニングをするだけ」になってしまう。

もちろん練習をすれば上達はしていきますが、やはり目的をきちんと設定していることでより理解が深まり、上達が早まると私は考えています。

テーマが決まれば次にゲームを考えます。

トレーニングの最終的な絵、「どんなゲームを目指していきたいか?」を考えていきます。

テーマがビルドアップであれば、どのようなビルドアップをしていきたいか?

どんな状況でどんなプレーが起きそうかを描きます。

そこで出てくるのが「キーファクター」です。

例えば、

「まずしっかりとポジションを取らせたい」

「パスとコントロールの質を求めて強化していきたい」

「優先順位をしっかりと判断してほしい」

「無理やり前進せずにキャンセルして、空いているスペースにボールを運びたい」

といった内容です。それをキーファクターに記入して整理していきます。

GAMEとキーファクターが決まれば、次は逆算でトレーニングを考えていきます。

GAMEを切り取り、獲得させたいことがより反復されるように人数を減らしたり、1way(ゴールを一つだけにする、ラインゴールにするなど)にしたり、タッチ制限を加えたり、サーバーやフリーマンをつけるなどメニューを考えていきます。

大切なことはGAMEとの繋がりがあるかどうかということ。

このつながりが非常に重要です。

私も、トレーニングメニューを考えた後にしっかりと「繋がり」があるかとチェックします。

それくらい重要です。

例えば、よくあるものとしてGAMEは2トップを置くシステムで行うけれど、トレーニングでは1トップまたは3トップでトレーニングをしている。

GAMEは3バックなのに、トレーニングは2バック、もしくは4バックで行う。

仮に上記のようなトレーニングであっても、指導者自身が「獲得させたい要素」がはっきりしていて繋がりを説明することができれば問題ありません。

しかしながら、基本的なサッカーの構造が変わってしまうため、繋がりが持ちにくくなってしまう。

上記のような繋がりを意識しないとW-upから積み上げてきたものがなくなり、GAMEの中で修正を加えていかなければならなくなってしまう可能性が高まります。

よって、1日かけて積み上げてきたものが、最後のGAMEで総崩れになってしまうのです。

GAMEから逆算してトレーニング2が決まれば、次はトレーニング1。こちらもトレーニング2をさらに簡易化して獲得させたいスキル・姿を連想し、反復できるようなものを考えていきます。

ここでも、

・人数

・コート

・ルールを設定

等をしっかりと吟味して、トレーニング2につながるようなトレーニングを考えていきます。

もちろん、GAMEで起こりうる状況になるようにGAMEとのつながりも意識します。

最後はW-upです。

W-upは導入であり、実は一番重要な構成要素です。

・トレーニング1で最も獲得させたいものが反復される

・キーファクターとなっているものが反復される

・GAMEを行う中で非常に大切な要素が入っている

例)例えばビルドアップであれば「パス&コントロールの質」を高めるパスであったり、「相手をよく見る」ということを高める鬼ごっこであったりを考える

全てGAMEから逆算、GAMEに繋がっているかどうかを最終的には全体を見ながら見直していきます。

以上のような流れで私はトレーニングを考えて構築していきます。

指導案は数種類用意していますので、解説も含めてまたこのnoteで書いていきたいと思っています。

また、トレーニングの例をYouTubeでも配信しております。

是非そちらも参考にしていただけたらと思います。

ただし、毎日人数が集まり、固定されたグランドがありといった環境にないチームもあると思います。また実際私も毎日何人トレーニングに選手が集まるのか練習開始直前までわからなかったり、実際用意していたトレーニングができないことも頻繁にありました。

なので、人数別のトレーニングメニューなども作成しておき、その場で変更しながらトレーニングを行うことも多々あります。

そのような方々のサポートもしていきたいので「人数別のトレーニングメニュー」もLaboで紹介していくつもりです。

また次回の更新を楽しみにしていてください。

コメント