はじめに

あの子は運動神経がいいね!!

スポーツにおいて運動神経って大事だよね!!

と言う言葉はよく聞きます。

ここでふと私も思ったこと考えがあります。

「運動神経がいい」とは何なのか?

今日はそのことに関して書いていきたいと思います。

運動能力を伸ばすためには、幼少期からの多様な運動経験が重要です運動能力の高さは習得の速さや身体のイメージ能力、さらには体幹の強さに関連しています。

特に、10歳から12歳の「ゴールデンエイジ」には様々な運動を経験させ、身体の基礎を築くことが推奨されています。

運動能力を高めるためのポイントは以下の通りです

運動習得の速さ

新しい運動を素早く覚える能力は、運動能力の高さの指標です。これは、過去の運動経験から構築される運動プログラムに基づき、身体を正確に動かすことができる能力に関連しています。

まとめると見て真似することがいかに早くできるかが、運動神経がいいとの判断する1つの指標になってきそうです。

ジュニアを教えていても、あの子は見てすぐマネできる・実践できてるなという子供を見かけます。そういって子供が「運動神経がいい」の定義に当てはまると私は考えています。

ゴールデンエイジの活用

10歳から12歳の期間は、運動の基礎を築く絶好の機会です。この時期に多様な運動経験を提供することで、運動スキルの基礎を強化できます。

JFAの資料においても、上記のようにゴールデンエイジに関しては記載されています。ここでいかにして、神経系を発達させるような運動が行えるのか?といったところが課題になってくると思います。そしてこの時期にしっかりとそういったトレーニングができると運動神経が高まる可能性があります。

体幹の強化

体幹は身体の安定性と運動の効率性を支える重要な要素です。日常の運動や特定の体幹強化運動を通じて、体幹を鍛えることが推奨されています。

久保建英が小学生のころから体感トレーニングを実践していたのは有名な話。トレーナーはもちろん、有名なコバトレ考案者の木場克己氏です。

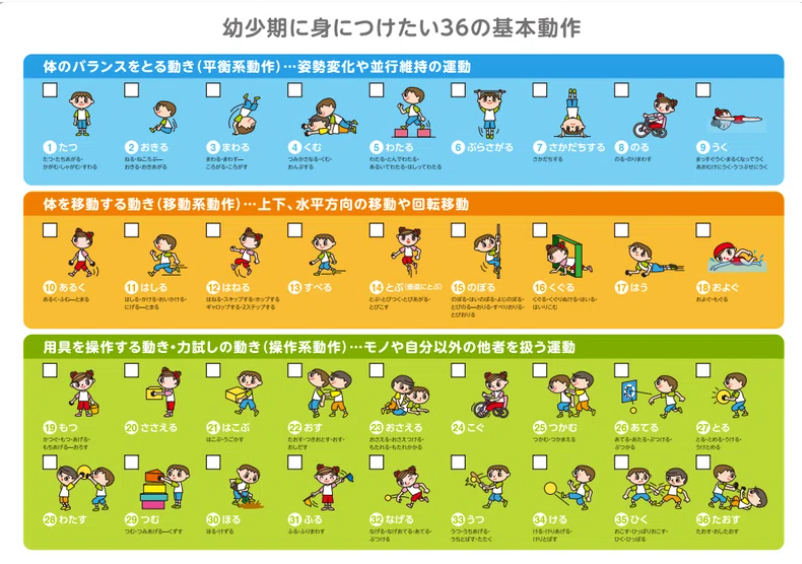

運動の基本動作の習得

文部科学省が推奨する36の基本動作に加え、特におすすめされている4つの動作(潜る、渡る、ぶら下がる、よじ登る)は、運動の根幹を育てるのに役立ちます。

これの体得のスピード・正確に実践できるか?も「運動神経が良い」とされる1つの指標であると考えています。

多様な運動経験

子供時代に多くの運動を経験することで、様々な動きを身に付け、運動能力を広げることができます。やはり兎にも角にも、経験は非常に重要です。

ここに関しては皆さんもご納得できるかと思います。

まとめ

運動能力を伸ばすには、単に特定のスポーツや運動の練習だけでなく、体を操る能力や体幹を強くするための基礎的な体の使い方を学ぶことが重要です。また、親が運動が得意でなくても、子供の運動能力には影響しないため、すべての子供に対してポジティブな運動環境を提供することが大切です。結局はいかにして運動できる環境を整えてあげられるか?が重要になってきます。

正直、ある程度の遺伝的な要素は運動能力に大きく影響するのは事実ですが、環境をしっかりと整え運動する経験を積むことができれば、誰しもがある程度の運動能力を体得することができると私が考えています。

コメント