どの記事においても「ライン間」「サイド間」という言葉を頻繁に使用しています。

私自身、この言葉を選手たちには「共通言語」として伝えているのですが、フォロワー・読者の皆様に対して、ここの説明が足りなかったなと思い、再度まとめようと思い記事にしました。

そしてこの【ライン間】【サイド間】の意味を理解できるとMethod Laboで学びたいと思うはずです。

今回は特に、私がビルドアップの目的の一つとしている「ライン間」を取ることのメリットについて書いていきたいと思います。

まず私はビルドアップをするときに目的を設定します。

もちろん前進すること、人とボールを前に送ること、シュートを打つこと、得点を奪うこと等の目的はあると思います。しかしながら私は「ライン間、もしくはサイド間で前向きフリーを作ること」をビルドアップの目的の一つにします。

ここで冒頭に説明した通り「ライン間、サイド間とは何か?」から見ていきます。

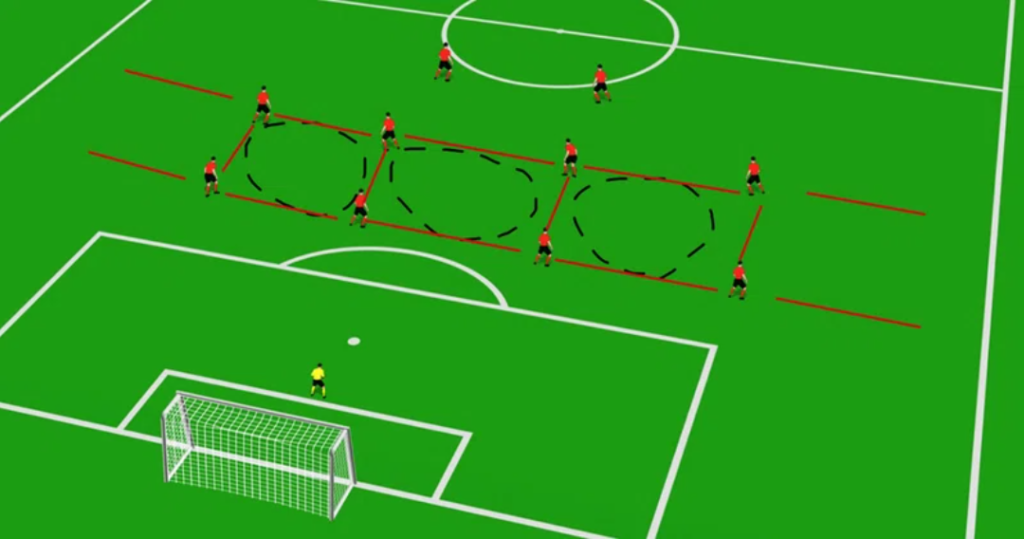

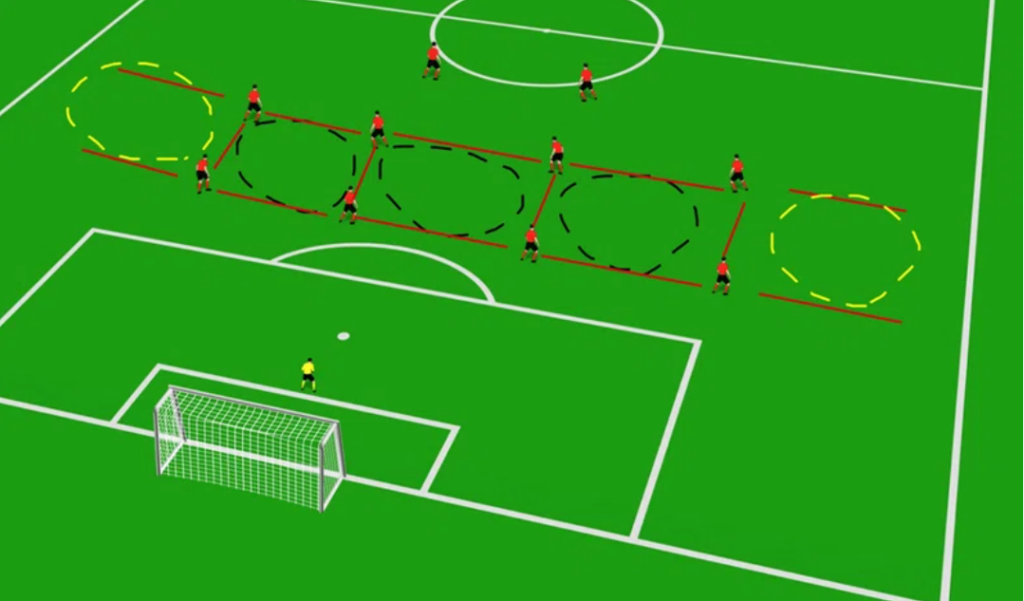

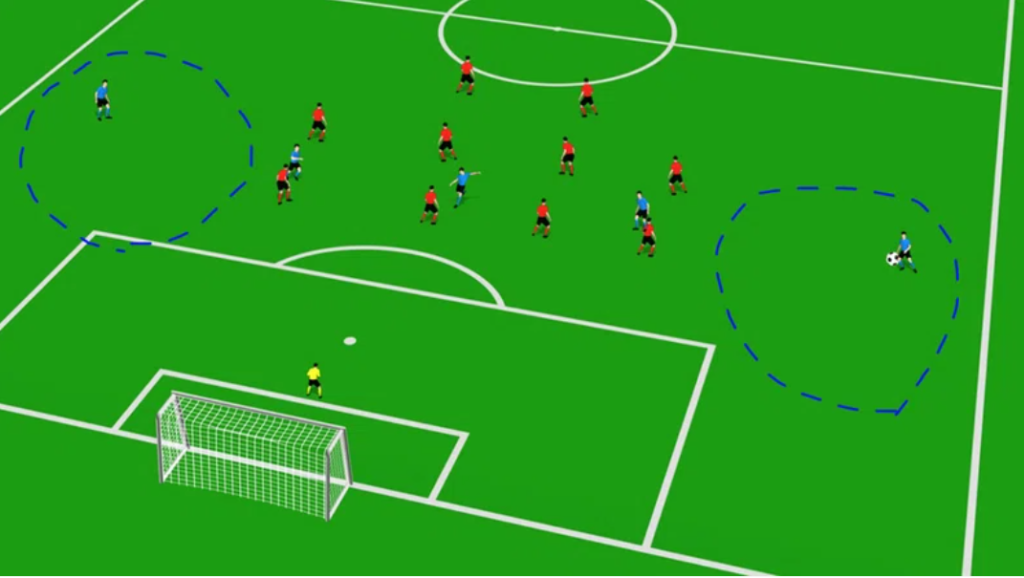

相手を4−4−2と仮定したときに、相手には3ラインが出来上がります。DFラインと中盤のラインとの間を「ライン間」と呼んでいます。この場所で前向きフリーを作ることが目的の一つになってきます。

もちろんDFラインの背後を取ることができれば良いのでそこも目的の一つになります。

そして次に黄色のまるで囲まれた場所が「サイド間」と言います。ここで前向きフリーを作ることも目的の一つになります。

このライン間やサイド間を取りたいのはなぜかというと、

「1.相手に迷いが出る」

「2.相手が中を閉める」

「3.なんでもできる」

からです。

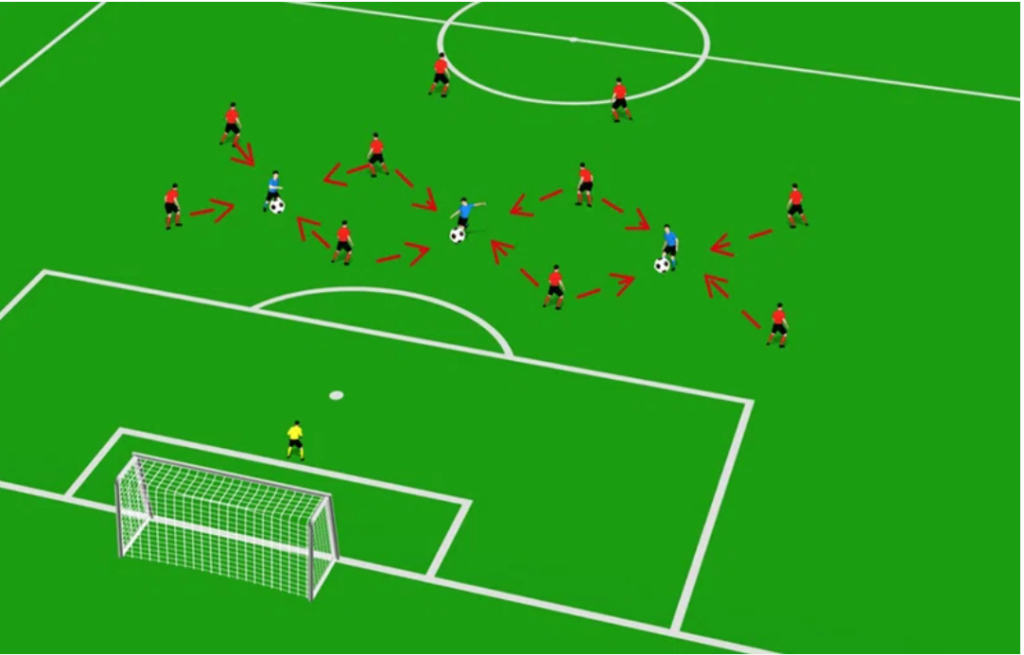

相手に迷いが出る

図のように誰がボールに行けば良いのかに迷いが出るので「コンマ数秒」の時間ができます。誰もプレスに来なければなんでもできる状況が出来上がります。

サイド間も同様に相手のSH、SBのどちらがいくのか迷います。この「迷い」を作ることは一つ攻撃の鍵になります。主導権を握る第一歩になるからです。

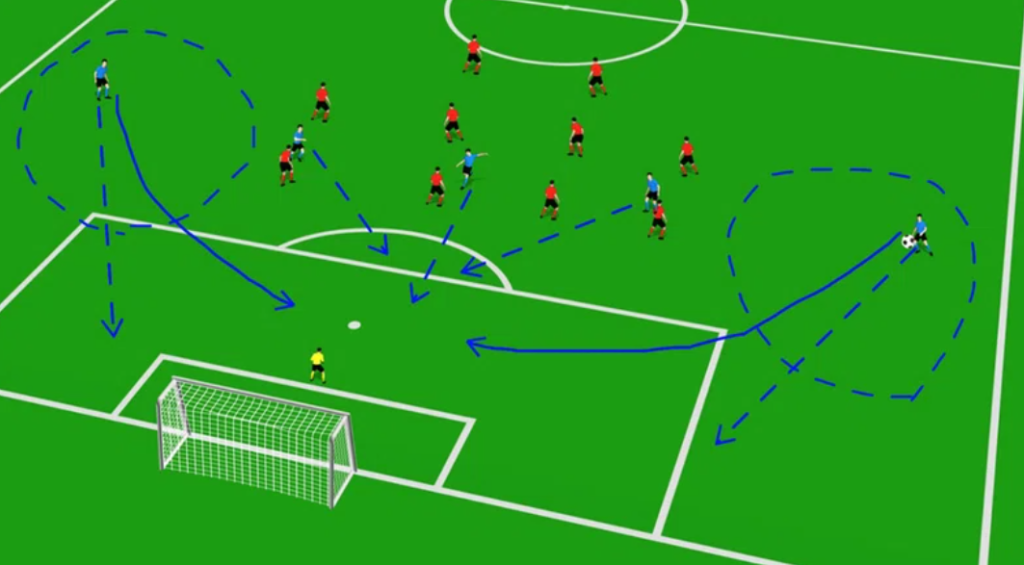

このように「伸びた」ギャップに走ることができますし、カバーがくるのであれば、

他に「伸びた」ギャップを走るということにもつながります。

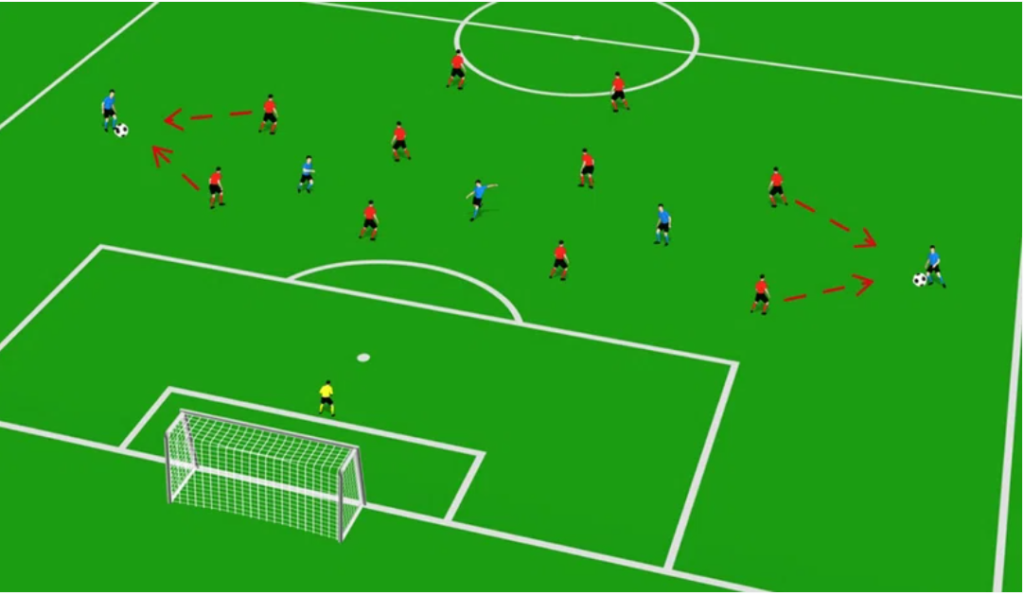

相手が中に閉める

ライン間での突破・ボールキープが多くなると、相手はライン間を使われることを嫌がり相手がライン間を狭くします。

するとサイドに広大なスペースが出来上がります。そしてサイド間での前向きフリーを作りやすくなります。さらには味方SBとの関係でサイドの攻略にもつながっていきます。

図のようにドリブルでも仕掛けることができますし、DFラインとGKとの間にアーリークロスを送ることもできるようになります。

ライン間・サイド間攻略=なんでもできる

上記してきたように、パス、シュート、ドリブル、クロスなど…なんでもできる状況が出来上がります。

このようにライン間を取ることで、相手を崩していくきっかけを作ることができます。そのきっかけとは相手の「迷い」を生み出すことです。そして、主導権を握ることにもつながります。

ただし、ライン間は4方向からプレッシャーを受けることにもなりますし、時間・スペース共に少ないです。ですので、ここで受けるためのテクニックを身につけておく必要があります。

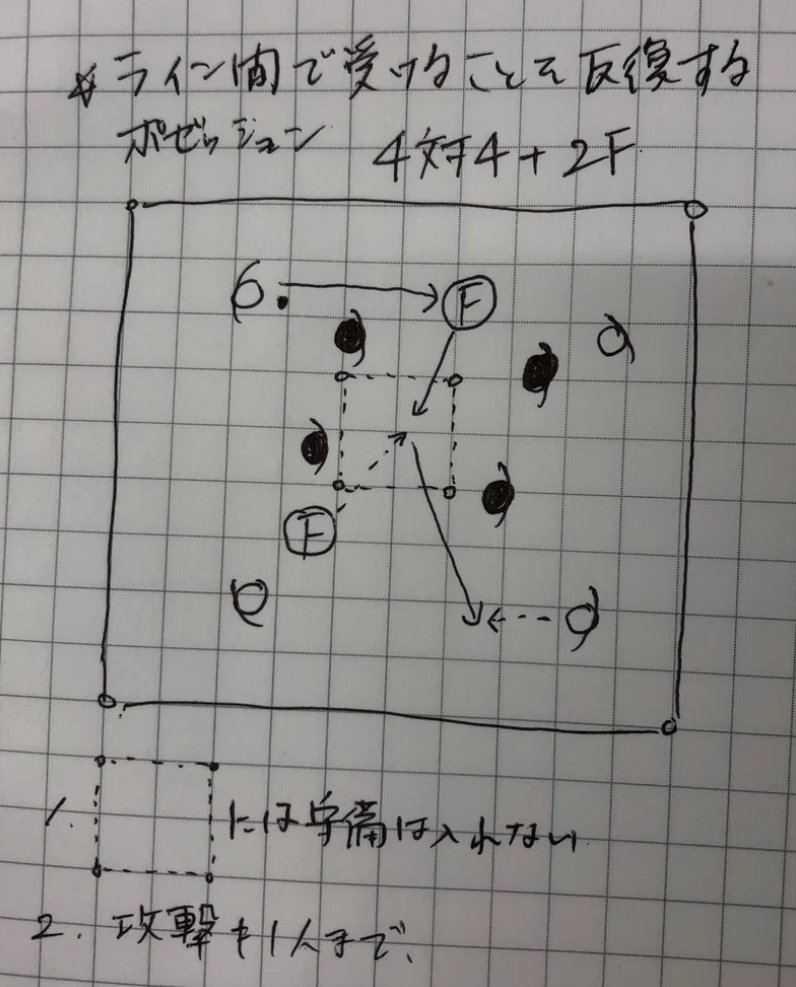

私はパス&コントロールや下記のようなトレーニングを行い反復練習していきます。トレーニング詳細はまた、書いていきたいと思います。

手書きTR紹介コーナー

コメント