序章

なぜ自分の指示が伝わらないのだろう? そう思ったことはありませんか?

サッカーの指導現場や日常生活でも、私たちの「指示」は驚くほど伝わらないことがあります。サッカーコーチや監督、保護者の方の中には、試合中にこんなシーンを経験したことがあるかもしれません。

「強く行け!!…違う!!とびこむな!!」

「いけって言っただろ!!なんで止まるんだよ!?」

「勝負しろ!!」

「ガっといかなとダメだよ…守備はガっと…」

ベンチからこんなコーチングを頻繁にしていないでしょうか?

ドキッとした方は、ぜひ続きをご覧ください。

実は、私たちが思っている以上に、サッカーの現場だけでなく日常生活の「指示」や「依頼」はうまく相手に伝わらないことが多々あります。たとえば、パートナーから【ゴミを捨てて来て】と伝えられた場合を想像してみましょう。

あなたはゴミ袋を結んでゴミ収集所に持っていき、用事を済ませてからゆったりとソファに座りました。すると、パートナーから 「え? ゴミ捨ててって言ったじゃん!! なんでやらないの?」

と驚くような言葉をかけられます。

「いやいや、自分はごみを捨てに行ったし…」と不思議に思いますよね。

このズレは、互いの「ゴミを捨てる」の定義が異なるから起こっています。

- あなたのゴミを捨てるの認識

ゴミ収集所にゴミを持っていく - パートナーのゴミを捨てるの認識

ゴミ収集所に捨て、新しいゴミ袋をセットして周辺も掃除する

大人同士でも、こんな些細な「捉え方の違い」でコミュニケーションがうまくいかないことがあります。ましてや、スポーツの世界で「強く行け!」「もっとプレス!」といった抽象的な指示を使い続けていたら、選手たちも戸惑ってしまうのは当然です。

こうしたズレを放っておくと、冒頭でご紹介したように「選手が悪いんだ!」と責めがちになり、「伝えているはずなのに、なぜだ?」というに事態にハマります。もし「なぜ自分の指示が伝わらないのだろう?」と感じ、それを解決したい方はぜひこの先も読み進めてみてください。

逆に「いや、俺はこのままでもいい。試合中もとにかく叫ぶだけだ!」と思う方は、ここで読むのをやめてもよいかもしれません(笑)。

指示が伝わるかどうかはコーチングの要

話をもとに戻しましょう。指導者・監督からの「指示」や「コーチング」は、チーム全体の動きや戦術を左右する非常に重要な要素です。選手に自分の意図を正確に伝えられなければ、それは指示とは呼べません。

「伝えたつもり」が指導者・監督としては一番避けたい状況ですよね。

近年、「選手たちの判断に任せる」という考え方も増えてはいますが、Method-Laboとしては、“すべてを選手にゆだねる”という形の【判断を任せる】は少し違うと考えています。あくまで指導者が判断基準を示し、選手たちはピッチ上でその基準に基づいて判断をする。戦術理解も同じで、基準を与えることこそ指導者の仕事だというわけです。

どんなに素晴らしい戦術や練習メニューを用意しても、選手がその狙いややり方を理解していなければ、効果は半減します。本稿では「指示が伝わらない原因とその対策」について詳しく解説していきます。

「目的」「目標」「手段」を明確にすること

まず「目的」「目標」「手段」を明確にすることは基本中の基本です。これができていないと、選手たちは「何をすればいいのか?」がわからず迷ってしまいます。たとえば試合では、次のように段階を追って伝えるのが理想です。

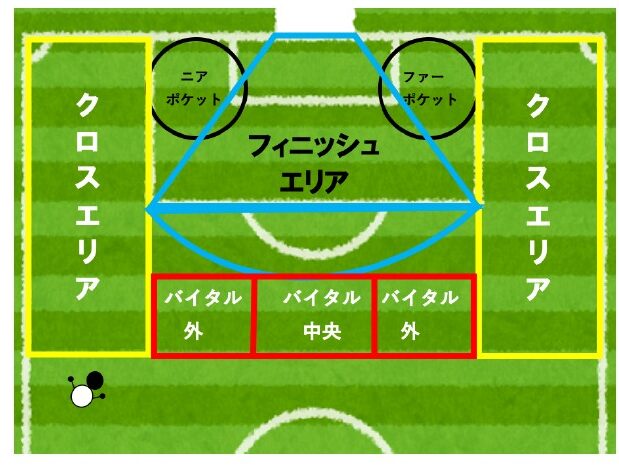

- 目的:ゴールを奪う(攻撃の最終目的)

- 目標:相手ディフェンスを崩す(数字や回数で示すとなお良い)

- 例:前半のうちにポケット(DFとサイドラインの間)へ○回侵入する

- 例:フィニッシュエリアに○回侵入する

- 手段:サイド攻撃を中心に展開する

「目的」が明確になると、選手たちは自分の行動が何のために行われているのかをしっかり把握できます。また「目標」は選手が具体的にどんな数値や回数をクリアすればよいかを理解する手がかりとなり、「手段」があることで、ピッチ上で具体的にどんな動きをすればいいのかが見えやすくなります。この三つが揃うことで、選手たちの行動基準がはっきりし、「伝わる」につながるのです。

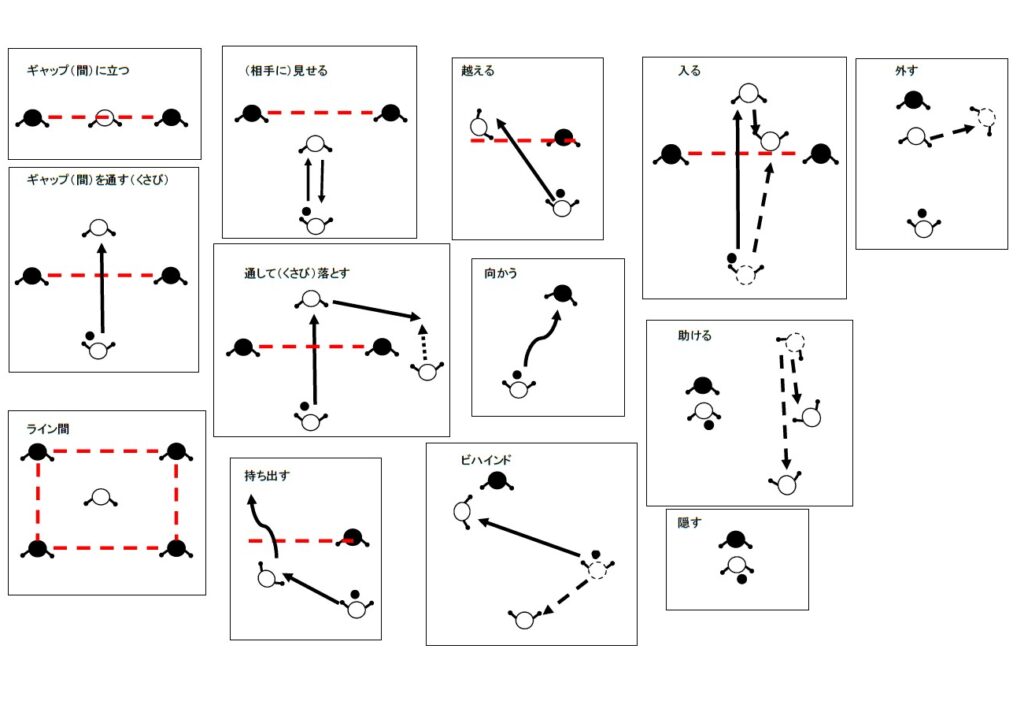

共通言語の作成

指導者と選手間で「同じ言葉を、同じ意味で」共有していないと、指示は曖昧になりがちです。これがいわゆる共通言語という概念です。特定の状況やプレーを指す際に使用される共通フレーズ・用語がチーム内にないと、「プレス」一つとっても選手によって理解の度合いが違い、混乱を招きます。

ましてや、

- 「もっとイケ!!」

- 「強く当たれ!!」

といった抽象表現は、選手の頭にハテナマークを浮かべる原因になります。そこで重要なのが、次の二点です。

- 指導者が日頃の練習やミーティングで一貫して同じ言葉を使う。

- 新しい用語やフレーズを導入する際は、その目的や意味を丁寧に解説する。

選手が理解していない用語をコーチが連発しても、選手は戸惑うだけです。図解や映像を活用しながら、繰り返し繰り返しその言葉を使うことで、徐々にチームの共通言語が定着していきます。

日頃のプレー強度の基準を決めておく

試合中に熱くなると、誰しも「行けーーーっ!!」と声を荒げてしまう場面があります。しかし、日頃からプレー強度の基準を決めておけば、抽象的な指示になりがちな試合中でも選手は混乱しにくくなります。

- 「強くいく(ディフェンスする)」とは?

ボールの取りどころはどこなのか、どのタイミングで体を寄せるのか - 「仕掛ける」とは?

単にドリブル突破を試みることか、ゴールへ向かう姿勢そのものか - 「ゴール!」とは?

シュートを打ち切ることなのか、ゴール方向にターンして攻めることなのか

こうした抽象度の高い言葉を、日々のトレーニングで明確化しておけば、試合中に「もっと強くいけ!」という一言でも、選手は具体的なプレーのイメージを共有しやすくなります。これはよく言われる「練習は試合のように、試合は練習のように」という言葉に通じる考え方です。

どこで何をやるのかの明確化

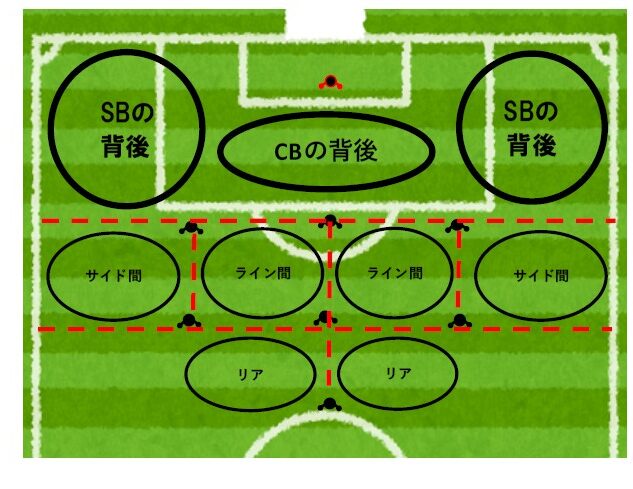

次に重要なのが、「どこ」で「何を」やるのかを具体化することです。サイドライン付近でボールを奪うのか、ペナルティエリア内ではどのように守備するのか、攻撃時に優先するプレーは何か――これらが曖昧だと、選手は混乱してしまいます。

アプローチとして、チームの動きや戦術を図や映像で見せると効果的です。自分たちがピッチのどのエリアで、どんな優先順位を持ち、どんなプレーをするのかをイメージしやすくなります。

「このエリアではこう動く」「こういう状況ではプレスを仕掛ける」など、具体的な指針があれば選手の判断速度も格段に上がるでしょう。

ヒアリングできているのか

一方的に指示を出すだけではなく、選手たちの意見や感想をヒアリングすることも重要です。ヒアリングを通じて、選手が本当に理解しているのか、またその指示に対してどのように感じているのかを確認できます。

サッカー指導の現場では特に、選手が「コーチの言っていることは分かっているつもりだけど、いまいちしっくりこない」と思っていても、口に出せないことが多いものです。そこで、ミーティングや練習後の時間などを活用し、指導者側から「今日の指示で分からないところなかった?」と促してあげるとよいでしょう。

何度も言いますが、どんなに素晴らしい戦術やコーチング、トレーニング内容を準備しても、選手がその意図を理解していなければ成果にはつながりません。選手の声に耳を傾けることで、指導者自身も気づかなかった改善点が見えてくることがあります。

理屈で納得させているか? 感情に訴えているか?

指導においては、理屈で納得させることと感情に訴えることのバランスが非常に大切です。

昔ながらの「黙って言うことを聞け!」という指導は、今の時代には合いませんし、選手の理解ややる気を阻害するだけです。

選手は理屈を理解することで、自分たちの行動に根拠を持てます。しかし、そこに感情やモチベーションを刺激する要素がなければ、本番の試合で最大限の力を発揮できないかもしれません。

例えば、戦術的な説明を行う際には、理論的な背景をしっかりと説明しつつ、その戦術が成功した時のプレーの美しさ・テンポの良さを映像を通して伝えることはとても重要です。試合のビデオをまとめたものなどは効果的ですね・また、試合前の激励やハーフタイムでの檄入れなど、選手たちの感情に直接訴える場面も大切です。

まとめ

指示が伝わらない原因は、多岐にわたります。

ですが、多くの場合は指導者が使う言葉の定義づけが曖昧だったり、選手とのコミュニケーション不足によるところが大きいでしょう。以下のポイントを整理してみてください。

- 目的・目標・手段を明確にする

- 共通言語をつくる

- 具体的な行動とエリアを明確化する

- 日頃から基準を持ったプレー強度を浸透させる

- 選手との対話・ヒアリングを欠かさない

- 理屈と感情をバランスよく使う

サッカーでは、「伝え方」にどれだけこだわるかが、チーム全体のパフォーマンスや選手の成長に大きく影響します。「指示が伝わらない」を放置したままでは、選手も指導者も苛立ちを抱えるだけです。ぜひ今回の内容を参考に、日頃の練習や試合の現場で意識してみてください。

コメント